-

関吉の疎水溝

集成館事業の動力! 水の取水施設

中薩摩エリア

-

金山橋

山ヶ野金山の運搬道にかけられた美しいアーチの石橋

霧島・姶良エリア

-

仙巌園

近代化事業の実験の場にもなった島津家の別邸・仙巌園

中薩摩エリア

-

反射炉跡

大砲の砲身をつくるための金属溶解反射炉

中薩摩エリア

-

沖小島砲台跡

鹿児島湾に浮かぶ 沖小島の臨時砲台跡

中薩摩エリア

-

天保山砲台跡

薩英戦争で先陣を切って 砲撃した天保山砲台

中薩摩エリア

-

寺山炭窯跡

集成館事業のための 白炭をつくった炭窯

中薩摩エリア

-

旧鹿児島紡績所技師館(異人館)

鹿児島紡績所の指導者 イギリス人技師たちの宿舎

中薩摩エリア

-

永野金山

薩摩藩が近代化を進めた金山と多くの遺産群

北薩摩エリア

-

頴娃砂鉄採取地

集成館の高炉で使用する 砂鉄を採取した海岸

南薩摩エリア

-

錫山

薩摩の近代化を支えた錫鉱山

中薩摩エリア

-

火の河原跡

馬で鉄を運搬し集成館へ供給した製鉄炉

中薩摩エリア

-

山ヶ野金山

フランス人技師を招いて近代化が進んだ大規模な金山

霧島・姶良エリア

-

佐多旧薬園

薩摩藩がつくった日本最南端の薬園

大隅エリア

-

高炉跡

大量の鉄を生産するヨーロッパ式の製鉄炉

中薩摩エリア

-

祇園之洲台場跡

薩英戦争で最も被害のあった 薩摩藩の砲台

中薩摩エリア

-

根占原台場跡

鹿児島湾の防衛のために設置 辺田海岸の砲台跡

大隅エリア

-

横山(袴腰)砲台跡

薩英戦争で火を噴いた桜島の砲台

中薩摩エリア

-

集成館ガラス工場跡

薩摩切子が生産された歴史と伝統のあるガラス工場

中薩摩エリア

-

新波止砲台跡

島津斉彬が建設 鹿児島城下の主力砲台

中薩摩エリア

-

志布志砂鉄採取地

集成館の高炉で使用する 砂鉄を採取した夏井海岸

大隅エリア

-

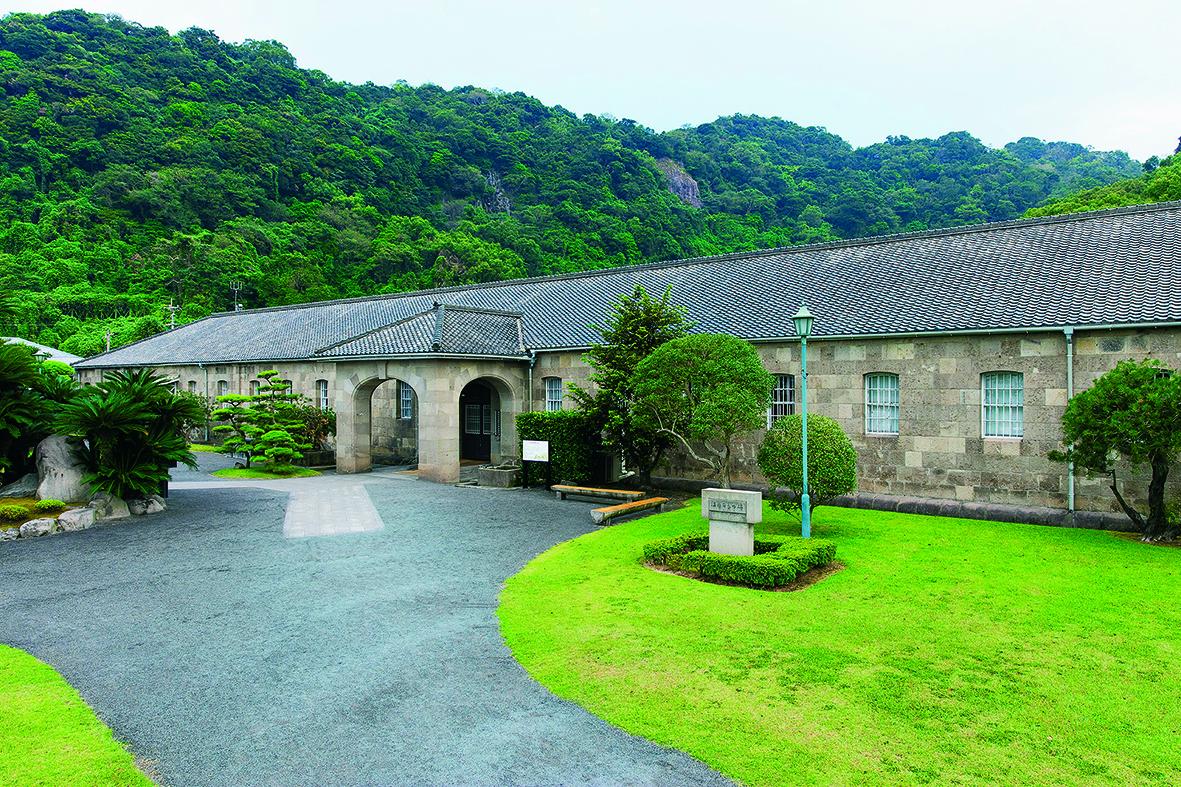

旧集成館機械工場

現存する日本最古の西洋式機械工場

中薩摩エリア

-

薩英戦争本陣跡(千眼寺跡)

藩主が指揮を執った薩英戦争の本陣

中薩摩エリア

-

造士館跡

あの西郷隆盛などを輩出した薩摩藩の藩校「造士館」

中薩摩エリア

-

大田発電所

串木野芹ヶ野金山のための 大田水力発電所

中薩摩エリア

-

松木弘安(寺島宗則)旧家

明治日本の近代化を牽引し不平等条約の改正に挑んだ 寺島宗則が幼少期を過ごした旧宅

北薩摩エリア

-

頴娃別府砲台跡

外国船の侵入から防衛 頴娃別府の砲台跡

南薩摩エリア

-

宮ヶ浜港防波堤

島津斉興が海商支援のため築かせた宮ヶ浜港防波堤

南薩摩エリア

-

鹿児島紡績所跡

日本初! 蒸気機関動力による ヨーロッパ式の機械紡績所

中薩摩エリア

-

久見崎軍港跡

薩摩藩が管理していた 軍港

北薩摩エリア

-

久志砲台跡

鹿児島湾の入口を防衛 久志砲台跡

南薩摩エリア

-

開成所跡

薩摩藩の近代化に貢献する人材を育成する洋学校「開成所」

中薩摩エリア

-

河野覚兵衛屋敷跡

薩摩の御用商人 河野覚兵衛の屋敷跡

南薩摩エリア

-

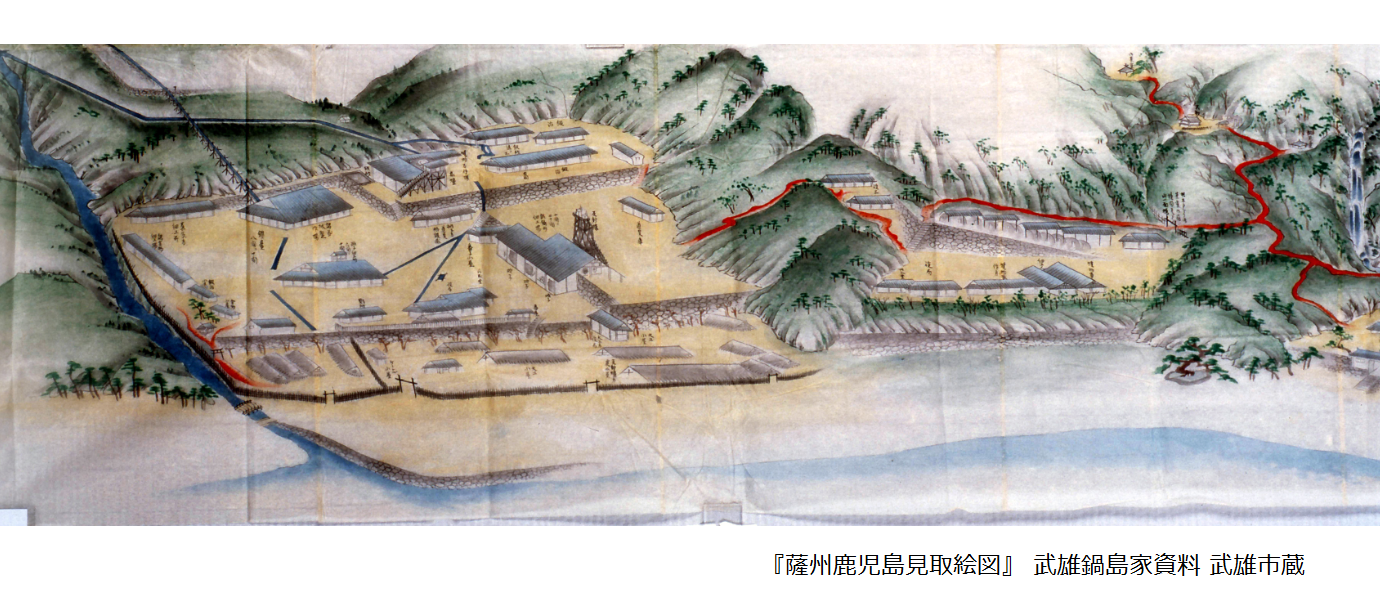

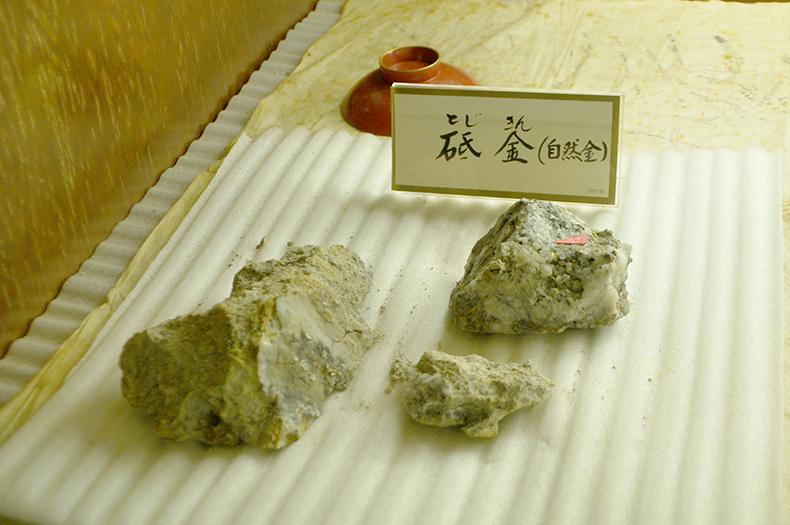

山ヶ野金山関連資料

山ヶ野金山の歴史を伝える鉱山関連の資料

霧島・姶良エリア

-

鶴灯籠

日本初のガス灯実験仙巌園にある鶴の姿の灯籠

中薩摩エリア

-

琉球館跡

薩摩藩の外交の場 貿易の拠点となった琉球館跡

中薩摩エリア

-

蘭館山

白糖製造工場を建設したイギリス人技師らの宿舎跡

奄美エリア

-

第8代濵﨑太平次の墓

薩摩の御用商人 8代目・濵﨑太平次の墓

南薩摩エリア

-

磯造船所跡

ヨーロッパ式の船を造船した磯海岸にある造船所

中薩摩エリア

-

陸軍火薬庫跡

西南戦争が勃発 きっかけは火薬倉庫

中薩摩エリア