-

和気公園(藤)

霧島市の春の名物詩

霧島・姶良エリア

-

和気神社(和氣神社)

和気清麻呂を祀った神社。坂本龍馬夫妻の新婚旅行の地でもあります。

霧島・姶良エリア

-

雄川の滝

エメラルドグリーンの滝壺が作り出す神秘的な空間

大隅エリア

-

天文館

鹿児島のグルメと買い物の中心地

中薩摩エリア

-

桜島

世界的な活火山で、時代を問わず愛される鹿児島のシンボル

中薩摩エリア

-

霧島神宮

霧島屈指のパワースポット!火山広がる自然に映える絢爛豪華な社

霧島・姶良エリア

-

縄文杉

[屋久島]パワースポット!

種子屋久・十島三島エリア

-

知覧特攻平和会館

知覧は、太平洋戦争末期、旧陸軍の特攻基地が置かれた町です。隊員の遺影、遺品、記録等貴重な資料を収集・保存・展示してあります。

南薩摩エリア

-

丸池湧水

圧巻の透明度!水汲みに遠方から訪れる人も

霧島・姶良エリア

-

曽木の滝公園

Viewspot!パワースポット!

霧島・姶良エリア

-

城山公園(展望台・自然遊歩道)

桜島を眺める王道、定番スポット。

中薩摩エリア

-

溝ノ口洞穴

パワースポット!

大隅エリア

-

ヘルシーランド露天風呂「たまて箱温泉」

絶景温泉!雄大な景色と一体に

南薩摩エリア

-

百合ヶ浜

[与論島]パワースポット!天国に一番近い幻のビーチ

奄美エリア

-

佐多岬公園

もう少しで世界の果てに手が届く

大隅エリア

-

第25回エアーメモリアルinかのや

南九州最大級のエアメモ

大隅エリア

-

荒平天神

パワースポット!

大隅エリア

-

砂むし温泉「砂湯里」

開聞岳が見える山川砂むし温泉のある伏目海岸は、温泉がいたるところで自然に沸きたっていることで有名です。

南薩摩エリア

-

西郷隆盛銅像

城山を背景に堂々たる姿の西郷どん

中薩摩エリア

-

鹿屋航空基地史料館

海上自衛隊鹿屋航空基地の敷地内にある海軍航空の歴史資料館です。

大隅エリア

-

鹿児島城(鶴丸城)御楼門

日本最大の城門

中薩摩エリア

-

名勝 仙巌園

雄大な桜島を望む庭園が美しい島津家別邸

中薩摩エリア

-

えびの高原

霧島連山の標高1200mにある自然豊かな美しい高原です。

霧島・姶良エリア

-

白谷雲水峡(太鼓岩)

[屋久島]苔むす森という苔の名所がある

種子屋久・十島三島エリア

-

龍宮神社

パワースポット!

南薩摩エリア

-

JR西大山駅

JR日本最南端の駅として知られており、幸せを呼ぶという黄色いポストも人気。

南薩摩エリア

-

唐船峡そうめん流し

回転式そうめん流し発祥の地

南薩摩エリア

-

寺山公園

朝、昼、夕、夜とそれぞれに心に響く感動が。

中薩摩エリア

-

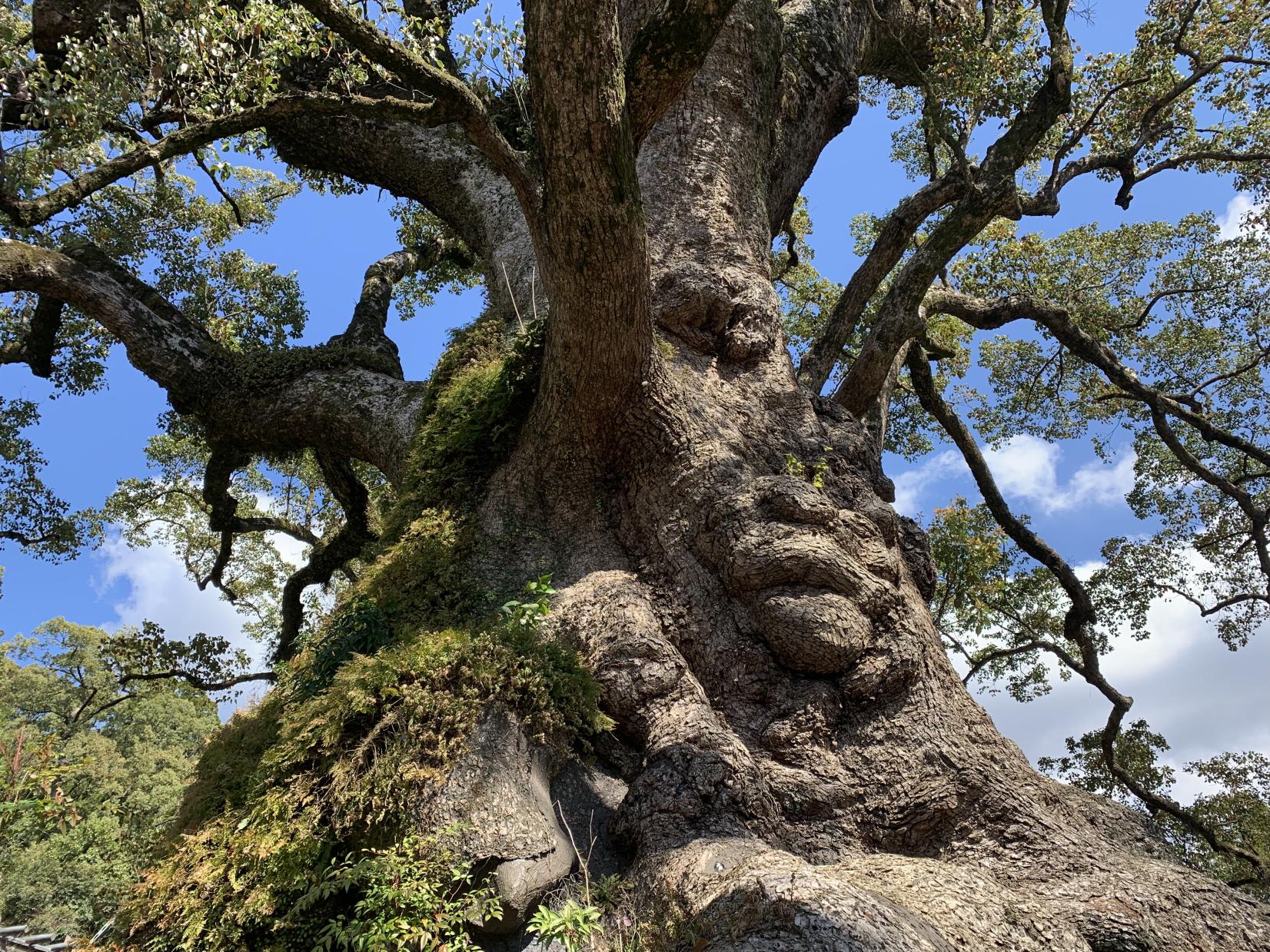

日本一の巨樹 蒲生の大クス

パワースポット!

霧島・姶良エリア

-

長崎鼻

恋する灯台

南薩摩エリア

-

開聞岳

開聞岳は標高924メートルで、コニーデの上にトロイデをのせた二重式火山で活火山です。

南薩摩エリア

-

大浪池

標高1,411mで比較的容易に登山できる山として人気があります。

霧島・姶良エリア

-

桜島フェリー

24時間運航・鹿児島市~桜島をわずか15分で結ぶ「海のバイパス」

中薩摩エリア

-

射楯兵主神社(釜蓋神社)

人気のパワースポット!

南薩摩エリア

-

マリンポートかごしま

グランドレベルからの絶景が楽しめる。

中薩摩エリア

-

ヤクスギランド

[屋久島]手軽に屋久杉の森を体感することができる

種子屋久・十島三島エリア

-

池田湖

九州最大のカルデラ湖

南薩摩エリア

-

人気ポケモン「イーブイ」と進化形のマンホール

宝探し感覚でマンホールを巡ろう

南薩摩エリア

-

神徳稲荷神社

フォトジェニックな神社

大隅エリア

-

焼酎蔵 薩摩金山蔵

薩摩の酒(焼酎と清酒)をご堪能ください。

中薩摩エリア