【お知らせ】

寺山炭窯跡は、2019年6月28日、前日から降り続く大雨の影響により、炭窯右面の石積が崩落しました。その後も大雨は続き、7月1日未明には、炭窯北東側の斜面で土砂崩れが発生し、炭窯左面の石積が崩落するとともに、炭窯の大部分が埋没しました。

現在、災害復旧事業に取り組んでおり、令和4年8月から炭窯本体の復旧工事を行っていましたが、令和5年3月18日に積み直した石積の一部が幅約3メートルに渡り再び崩壊しました。

現在、原因を究明するための取り組みを行っているところです。崩落した石材の周辺は仮設フェンスを設置し立ち入りを制限しておりますが、自然遊歩道は通行可能です。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※詳しくは、鹿児島市公式サイトをご覧ください。

=======

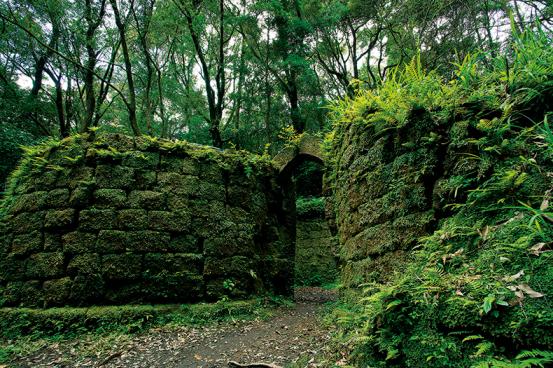

集成館事業で使用する白炭を増産するために建設した寺山炭窯の跡。島津斉彬は山元藤助を紀州(和歌山)に派遣して炭焼法を学ばせます。そして、木炭の材料となるシイやカシが豊富な寺山の山中に炭窯を築きました。石炭を産出しなかった薩摩藩において、炭窯は斜面を造成して凝灰岩を積み上げて建設されました。その大きさは国内最大級でした。火力の強い白炭は、集成館で高炉や反射炉、薩摩切子製造の燃料として使用。1858年に建てられた炭窯の碑には、斉彬に仕えた国学者で歌人でもある八田知紀によって、2基の炭窯が完成し3基目が建設中である状況や、斉彬が「大きな木だけを伐れ」と命じた旨が彫り込まれています。

産業遺産情報

| 文化財指定 | 国指定史跡 |

|---|---|

| 建設年代 | 安政5年 (1858) |

| 土地所有者・管理者 | 鹿児島市 |

| 標柱・説明版 | 説明板有り |

| 地表遺構の有無 | 凝灰岩によって建設された炭窯跡が1基残っています。 |

| 見学の際の留意事項 | 世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産です。炭窯内部は立入禁止です。寺山ふれあい公園駐車場から炭窯跡までは徒歩約15分で,散策路の途中には,明治時代の水源地や西郷隆盛に関連する記念碑などが残されています。 炭窯跡の西側を通る県道220号沿いの臨時駐車場からは徒歩3分。 |

基本情報

| 住所 | 鹿児島県鹿児島市吉野町10710-68 |

|---|---|

| 電話番号 | 099-227-1940(鹿児島市教育委員会) |

| 交通アクセス | ・JR鹿児島中央駅から車で約45分 ・JR鹿児島中央駅から南国交通バス(宮之浦団地線)で約35分、「三州原学園前」バス停下車徒歩約20分 |

| 駐車場 | 有り |

| ホームページ | 公式サイトを見る 「明治日本の産業革命遺産」世界遺産協議会HP |